- 东南网全球站点

SEN Global Sites - 美国

USA - |

- 澳大利亚

Australia - |

- 菲律宾

Philippines - |

- 阿根廷

Argentina - |

- 大马

Malaysia - |

- 日本

Japan - |

- 新西兰

New Zealand - |

- 英国

UK - |

- 香港

Hong Kong

福建日报记者 郑璜 《茶道》杂志社

一个是中国最古老最普通的饮品,衍生出的茶文化成为中国传统文化的重要一脉;一个是能够折射出一个国家文化精神的新闻工作者——当报人遇上茶,茶香滋养了报人精神,报人则将茶道精神演绎得分外瑰丽。笔下有乾坤,壶中见精神,报人笔端汹涌澎湃的不仅是对理想生活的追求,更是对中华民族伟大复兴的翘盼。

(一)

19世纪末,世界茶叶格局发生了大洗牌,原本占据世界茶叶贸易总量80%以上的华茶,遭遇了英国人的阻击。他们一边向中国输入鸦片,一边想方设法在印度、斯里兰卡等地开辟新的茶叶基地。华茶的垄断地位被打破,出口话语权就此丧失。

同样在19世纪末期,现代意义上的报纸作为舶来品,终于实现了中国化的过程,并深刻影响着中华民族近现代史。

报人与茶的交集,可不是“一杯茶、一张报”那么简单,其间的玄妙之处早已注定——1872年,《申报》于上海创刊,其创始者英国人安纳斯托·美查最初来中国原本是从事茶叶贸易,后来才转行办报。

鸦片战争后,中国被迫卷入世界资本主义市场,五口通商让茶叶出口激增。在众多利益的驱使下,“假茶”问题日趋严重,直接危害整个中国茶业。创刊不久的《申报》敏锐地发现了其中的问题,发表社论对此进行抨击。

“查运茶出洋,实为中国诸货之巨擘,若不整顿,茶色日坏,茶名岁敝,败累通商之事,寔莫大焉。”《申报》对于茶叶出现的问题忧心忡忡,指出茶叶是中国出口商品的“巨擘”,若制假售假,必将影响整个中国茶叶之名,出口受阻。

直面问题、针砭时弊、激浊扬清,正是多少报人毕生所求。

翻阅徐明新所著《福建新闻史》,发现作为我国茶叶主产区的福建,报与茶的渊源,同样匪浅。

大约在19世纪70年代初,福建出现了为茶叶贸易服务的《茶讯》(Tea Information)。

1853年即咸丰三年,太平天国战争转移到长江沿岸,闽北山区通往九江转沪、穗的商路切断,闽江运茶的商路开通,福州成为福建茶区唯一出口口岸。加之清政府开禁茶市,“各国船只驶闽运茶叶遽呈争先恐后之状”,福州遂成驰名世界之茶叶集散地,1866年以后的二十年间,茶叶出口超过广州、上海,成为全国最大的茶叶出口地。

《茶讯》由福州英商天祥洋行、德商禅臣洋行联合其他经营茶叶的洋行创办,主要刊载福建与外商的茶叶贸易市场行情,系周报,除刊登茶叶市场信息,有时也报道外国人关心的时事消息和地方新闻。

在中国茶文化久远漫长的发展史上,历代文人最先培养起对茶这种饮料的独特感觉。他们最先体会茶之神韵,同时不断丰富茶文化的内涵,引领茶文化的潮流。而报人不仅是文人知识分子,其职业还有特殊性——报刊作为面向大众的广泛性读物,除了传递新闻信息,在思想文化传播与教化方面的功能不言而喻,对茶文化的发展和传播有着重要作用。

时代洪流奔腾,报业与茶业都走上了奋发自强的道路。

(二)

茶是绝佳的文化载体。一方面,琴棋书画诗酒花茶,文人墨客皆以饮茶为雅趣。另一方面,柴米油盐酱醋茶,茶亦是普通百姓“开门七件事”之一,是最平凡朴素的日常。在不少报人的世界里,茶如影随形,称得上一个不可忽视的存在。

报业先驱、福建闽侯人林白水(1874—1926)1901年出任《杭州白话报》主笔以来,25年间先后创办或参与编辑的报刊就有10多种,1926年8月6日,因在社论中屡次抨击军阀张宗昌,被张逮捕杀害。林白水的笔致如大江奔流,抨击时弊、为民请命,文风犀利,敢怒敢言,被誉为逢恶必顶的“独角兽”。

有一次他请朋友吃饭,发现口袋里没钱,他说道“给我一盏茶的工夫”,便伏案疾书,一篇千言文章就搞定了。他让仆人将文章送去报馆、要现钱,然后请朋友吃饭。一盏茶的工夫究竟是多长时间已无从考证,从其脱口而出中,可以推断喝茶是他平日里的习惯。

饮茶既可疗嗜睡,又令人常醒觉,因其味清、性俭,更是被赋予了正直、清廉以及智慧明觉的含义。爱茶的报人还有不少:

主编过《民报》《大共和日报》等报刊的章太炎,平日里不管有事无事,总是手端一把紫砂茶壶,时不时啜上几口,其乐陶陶。

1914年,袁世凯复辟之心昭然若揭,章太炎为民请命决定当面质问袁世凯。袁世凯避而不见,并把他关到龙泉寺。章太炎气急之下宣布绝食,以死抗议。但他补充道:“不过,茶我是要喝的,每天早上你们只要给我泡上一壶茶来就行了,我是绝食不绝茶。”后来,有人告诉章太炎:袁世凯是你的死敌,巴不得你死,你绝食死了,岂不是了了他的心愿。章太炎觉得言之有理,随即停止了绝食。

被誉为“中国报界宗师”的张季鸾,负责起草《临时大总统就职宣言》等重要文件,还发出了中国近代报业史上第一份新闻专电,担任过《大公报》《中华新报》《民信日报》等报的总编辑。他每天来报馆很晚,先看当天的报纸,然后喝茶、接待来访者,与人谈论。那时的报纸截稿时间很晚,他总要到每晚各地新闻到来之后,根据版面空出的大小,再琢磨社评。他还会邀朋友到办公室喝茶,谈对当日新闻的看法,随后落笔成文。

“一手写小说,一手办报纸”的张恨水承认,自己是个有茶癖的人。“炉头上,我向例放一只白搪瓷小水壶,水是常沸,丁零零的响着,壶嘴里冒气。这样屋子里的空气不会干燥,有水蒸气调和它。每当搞到深夜,电灯灿烂地照着花影,这个水壶的响声,很能有助我们一点文思。”茶香氤氲间,张恨水一生留下中长篇小说两千余万字,时评、散文、杂文、诗词等一千余万字。

报人或三五好友点烟、沏茶、唇舌交锋,看不见的刀光剑影下,一篇篇振聋发聩、激昂慷慨的文章见诸报端,成为唤醒民族灵魂、沸腾爱国情怀的利器;或独坐书斋,轻啜慢品一盏清茶,在平展夷畅的心境中以新闻记者的眼光来记录、洞察社会,用文字留下形象的社会真实。

茶叶可饮可食,茶香可浓可淡,但报人茶盏中荡漾的,是共通的家国情怀。

一张报纸,往大了说可以影响一个国家、一个民族,从细微处看,可以改变一个人的人生轨迹。邹韬奋(1895—1944)是近代中国著名的记者、出版家,由他主编的《生活周刊》及创办的生活书店、三联书店,在20世纪三四十年代的中国影响很大。

“求有裨益于社会上的一般人”是邹韬奋的办刊宗旨,受到裨益的,包括日后的“茶界泰斗”张天福。

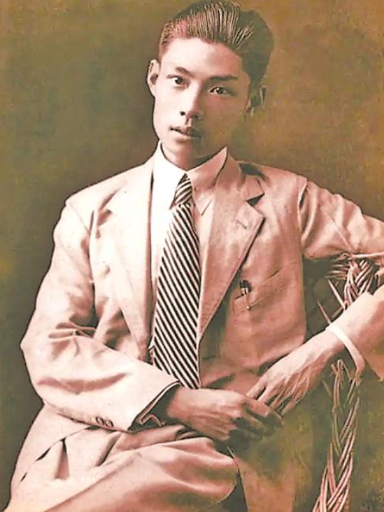

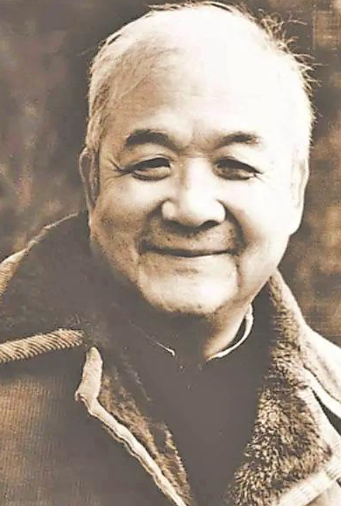

出生于名医世家的张家独生子,没有遵从父母对其承继祖业、攻读医学的期许,而是选择了当时著名的南京金陵大学农学院。在张天福看来,中国数千年以农立国,万事以家业为本,福建有“茶、纸、木材”三大特产,他将来要做的,是复兴农村的“带路先锋”。

在南京读书期间,张天福成为《生活周刊》的忠实读者,思想上深受其鼓舞和影响。他有一本伴随一生的《生活日记》,这是《生活周刊》对经常订阅杂志的读者的馈赠,封面上烙印着他“立己立人,强国强种”的座右铭。

沿着自己订立的座右铭,张老长期从事茶叶教育、生产和科研工作,特别在培养茶叶专业人才、创制制茶机械、提高乌龙茶品质、恢复和发展福建茶叶作出了重要贡献,晚年则致力于审评技术的传授和茶文化的倡导。

彼此滋养、互相成就,算得上报与茶之间的一段佳话了。

(三)

即便在文中写道“白开水最好喝”,但出生在福州的当代杰出新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家邓拓不得不承认,他以前也喜欢喝茶,并且很讲究品茶。如果要说茶经,也能勉强发挥一点个人见解。毕竟在喝惯了大碗茶或者盖碗花茶的北方人看来,福建的工夫茶实在称得上是讲究了。

更多报人还是去茶馆喝茶。在资讯并不发达的年代,这里汇聚了芸芸众生,浓缩了社会百态,无疑为报人提供了取之不尽的素材。

要论泡茶馆的“疯狂”,无人能及赵超构(笔名林放)。

上世纪30年代,赵超构参加重庆《新民报》工作,每天晚饭后都要到茶馆约三五知己见面,高谈阔论一番。这些碰撞的闪光点,成了生动的素材。他说:“言者无心,听者有意,喝完茶,回到报馆里,每天来它一段,真是精彩!”农民、城市工人、乞丐、小偷等各色人物、各类事件就是这样被赵超构写进报纸。若没有茶馆,没有茶客,恐怕内容会减少三分丰满与滋润。

1958年1月,毛泽东到杭州,某日连夜用专机从上海接赵超构、周谷城、谈家桢到西湖刘庄喝茶叙旧,与党外知识分子彻夜谈心,演绎了传诵至今的“西湖佳话”。

毛泽东紧紧握住赵超构的手,恳切地提醒说:“听说你常常去城隍庙泡茶馆。泡茶馆我不反对,不过知识分子一定要走出书斋,接触工农群众。”

“在城隍庙喝茶也好,在弄堂乘风凉也好,都是接近群众的最好时候。”赵超构自己也曾深有感触地说,“一个新闻工作者要善于观察一切,然后加以分析研究,这样写出来的东西也就更接近群众,编出来的报纸也就会受到读者的喜爱。”其“短、广、软”的标志性办报写作理念,也以他的茶馆见闻为基础,成为他办报生命力的源泉。

无独有偶。改编了《祝福》《在烈火中永生》等电影剧本的作家、文艺评论家、报人夏衍,在1945年曾任《华商报》编委,主编副刊《茶亭》。在为《茶亭》献词《请大家来歇脚》中,夏衍阐扬了他的茶道观和审美观:“当人们挑着重担走路,捱着困苦前进的时候,忽然望见了前面有座茶亭,一定会很高兴,一定会跑得更快些,肩上的重担也似乎轻得多了,他们需要快些走进茶亭里休息,舒服地喘口气,减轻疲劳,恢复气力。粗看起来,人们对于茶亭的留恋,是为了一时的凉快与舒服,其实呢?是为了继续前进。”

在这个“茶亭”里,既包含了对新闻工作者的要求——时常走走停停,用短暂的休息自省和思考,更好地调整方向出发;更以茶为媒,倾听群众的声音,用笔头为民发声,化解民忧。

关于泡茶馆的场景,张恨水在《茶肆卧饮之趣》写道:间数日不知肉味,偶遇牙祭,乃得饱啖油大。腹便便,转思有以消化,于是亟趋小茶馆,大呼沱茶来。肉吃多了,来茶馆,喝上一碗助消化的沱茶。即便如张恨水这般嗜茶的人,所谓的喝茶真的仅是“喝”,而不是“品”。

毕竟世道到了什么境地,生活还是要继续。当民族陷于危亡之际,如果还能从容地喝一盏茶,已是对残酷世间最好的告慰。

(四)

茶字拆开,就是人在草木间。人在草木间寻得良味,亦在草木间感知天地,老祖宗造此字,抑或是告诉人们“人生如茶,茶如人生”的道理吧。

人们常说,茶有三次“生命”:第一次来自茶农,第二次来自制茶师,第三次来自茶艺师。

其实,这也是茶所经历的三次“磨难”。茶树,在自然中,栉风沐雨,砥砺风霜,还有杂草、病虫害的侵袭。采下后,或晒,或揉,或摇,或碰,或炒,或焙,历经磨难,从一片树叶变成一枚茶叶。或煮,或煎,或泡,浮浮沉沉,接受沸水的洗礼,重新丰盈饱满,鲜妍的色泽,沁人的芬芳,甘醇的滋味,茶的新生。

都说浮生若茶。人生的际遇亦如茶,只有历尽浮沉与煎熬,才能沁出醇厚的茶味。毕竟生活并不总是“竹雨松风琴韵,茶烟梧月书声”的闲适从容,反而充斥着种种不确定和不安定。

知名媒体人曹景行的一段人生经历,或许就是人生如茶的最好脚注。

1968年8月6日,上海市抽调各区各校千余名1966届初高中毕业生,从人民广场出发,乘长途汽车奔赴上海市黄山茶林场。其中有个21岁的大龄知青,就是曹景行。

这个茶林场虽名叫“上海”,却是远在400多公里外安徽太平县(今黄山市黄山区)的大山里。茶林场坐落于箬岭脚下,有座叫“雀岭”的山头,将茶林场与外界隔开。“雀岭”,就是山高得连鸟雀都飞不过去,足见此地有多闭塞。但,这却是一块宜茶的风水宝地,是名茶黄山毛峰的核心产区,也是安置知青的理想之地。

从上海到黄山,在没有高铁、高速公路的年代,要舟车劳顿,翻山越岭,花费两三天时间。

1968年—1978年,曹景行与知青们在山里开荒种茶。虽为一介文弱书生,但他却也是“扛过木头、挑过担子、种过水稻、下过车间,冬天还要到附近的山上去砍柴,天黑以后,再扛着百十斤重的柴火一步一步走下山。不仅肚子饿得难受,浑身的汗水也会变得冰凉,但是这一切教会了一个词叫‘承受力’”。

曹景行都不抱怨。劳作之余,也总是手不释卷,历史、哲学、文学、科技……涉猎广泛。在他眼中,精神“食粮”与果腹食粮同样重要。

十载光阴,曹景行开过许多山,种过许多茶,吃过许多苦,也读过许多书。这段珍贵的人生经历,磨砺了他坚忍顽强的品格,亦是成就他成为“新闻雷达”(窦文涛赞语)的深厚基石。

林清玄曾任台湾《中国时报》记者、主编、主笔等。但此刻,我们更愿意称他为:一个很懂得“品茶品味品人生”的作家。

从3岁开始,林清玄就得到了茶香的浸染。他的祖籍是福建漳州,一个盛行饮工夫茶的地方。先祖自明末渡海迁台,到他已是第13代。

海峡两岸,同根同源。饮茶是闽、台两地的生活日常,就像吃饭、喝水一样稀松平常。林清玄家中院子里有一张石桌,上有一把铸铁大茶壶,下面还有炉子。父亲和邻里乡亲耕作归来,常常围桌而坐,一人端一只小茶壶,对着壶嘴啜吸茶汤,酣畅淋漓。

啜完茶,茶壶通常不会收起来,放着次日母亲来整理。年幼的林清玄,觉得大人们围在一起喝茶,有说有笑,茶壶里一定是好东西,便等大人们走了以后,把壶里剩下的茶汤吸干净。好奇也好,偶然也好,他与茶的缘分就此结下,纵贯于他60余载的人生。

生活,有柴米油盐酱醋茶,也有喜怒哀乐悲欢离合。有人品尝到的是甜蜜,有人品尝到的是苦涩。“每天的生活就像一杯茶,大部分人的茶叶和茶具都很相近,然而善泡者泡出来的茶更有清香的滋味,善饮者饮到更细腻的消息。”在林清玄清新幽远、空灵流动的笔下,不只是满溢的茶香,还有他对人生的感悟与思考。

走过兵荒马乱,当我们回首报人与茶的往事时,是多么庆幸拥有了如今的淡定从容。今日的中国正借助报人、媒体,将茶和茶文化分享至全世界,通过中国传统文化的思想养分,提供一个可以深刻思考人与人、人与物、人与自然维持和谐友善关系的有效途径。正有道是:“一杯清茶慰岁月,偷得安闲做诗文。”

报人眼中的茶道

有好茶喝、会喝好茶,是一种清福。

——鲁迅

爱侣在怀,茶香沁鼻,无言以对,这才是人生至乐。

——曹聚仁

每早不去吃二三十分钟茶,这一天也不会舒服。

——张恨水

粗看起来,人们对茶亭的留恋,是为了一时的凉快与舒服,其实呢?是为了继续前进。

——夏衍

关于中国对世界的贡献,经常被列举的是火药和造纸。然而在中西交流史上,茶叶理应占有它的位置。

——萧乾